*Por Renata Mendonça e Roberta Nina

Após um mês de silêncio desde a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo feminina, a CBF anunciou a sueca bicampeã olímpica Pia Sundhage para assumir o cargo deixado por Vadão. Sem dúvidas, um nome de peso, uma das melhores treinadoras do mundo que chega com uma responsabilidade enorme de “reformulação do futebol feminino”, com dois anos de contrato.

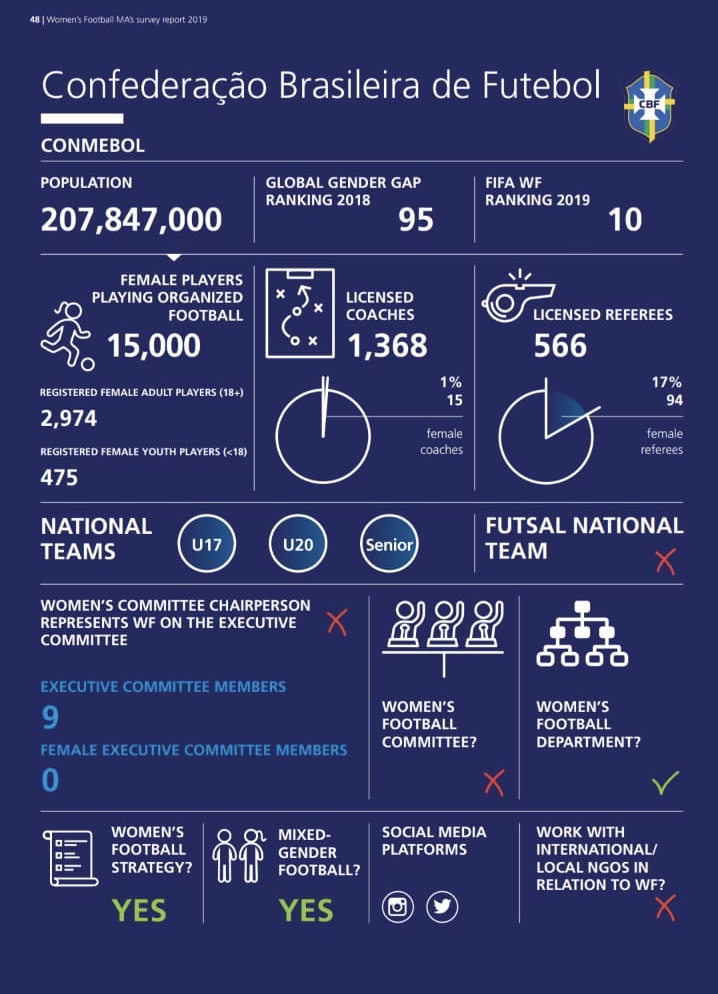

Mas é importante ponderar aqui que só Pia não basta. Ela é só a ponta do iceberg. Quando pensamos no cenário do futebol das mulheres no Brasil, que até este ano tinha apenas 475 jogadoras abaixo dos 18 anos registradas em clubes – em comparação, por exemplo, com as 1,5 milhão que existem nos Estados Unidos -, e que até hoje, 29 de julho de 2019, tem as duas seleções de base (sub-17 e sub-20) sem comando técnico há 10 meses, vemos que ainda há muito trabalho a ser feito para além da seleção principal.

Uma das grandes reivindicações que se faz nesse sentido é que haja algumas mudanças no departamento de futebol feminino da CBF para incluir mulheres (ex-jogadoras) com experiência na modalidade para participarem ativamente do desenvolvimento dela por aqui. Alguns nomes como o de Aline Pellegrino, ex-capitã da seleção e hoje diretora de futebol feminino da FPF (Federação Paulista de Futebol), Sissi, ex-camisa 10 do Brasil, que acumula 15 anos como técnica e gestora de clubes de base nos Estados Unidos, Rosana, que encerrou a carreira no campo e já tem as licenças B e A da CBF para treinadora, além de ter feito vários cursos de gestão, entre outras.

A CBF, porém, não fala em mudanças no departamento. O Coordenador de Futebol Feminino, Marco Aurélio Cunha, está no cargo desde 2015 e tem sido muito criticado.

“É uma coisa que a gente fala muito porque a gente quer ajudar o Brasil a evoluir no futebol feminino. Não estamos pedindo cargo na CBF de treinadora principal, mas queremos ajudar com os programas que vemos aqui e dá muito certo. Aqui nos Estados Unidos, eles fazem programas regionalizados para a modalidade e dá muito certo. Quando a gente pensa no tamanho dos EUA, a gente compara com o Brasil, porque são países grandes. Os programas aqui são regionalizados e dão muito certo”, afirmou às dibradoras Márcia Tafarel, ex-jogadora da seleção que também soma 14 anos de experiência na formação de jogadoras em território americano.

“A gente conversa muito porque a gente quer ajudar. A gente queria ajudar a base, as meninas a terem oportunidade de serem vistas, de poderem progredir nos talentos que elas têm dentro do futebol. E na CBF infelizmente a gente tem um monte de gente que não está afim de fazer nada. E que não desenvolve nenhum tipo de programa para captar esses talentos em todas as regiões para poder sustentar as seleções de base, os clubes. A gente vê muita coisa errada que acontece no Brasil e não muda.”

Evolução em outros países

Nesta Copa do Mundo, foi possível ver o tamanho da evolução do futebol feminino em outros países que antes não eram protagonistas no cenário mundial. É o exemplo da França e da Holanda, que vêm crescendo na última década, e da própria Itália, que surpreendeu a todos conseguindo o primeiro lugar do grupo do Brasil na primeira fase. Todos esses países tiveram um plano de desenvolvimento do futebol feminino a longo prazo, com ações focadas na base e no fortalecimento da liga local – o Brasil ainda não tem um plano parecido.

“Vejo como um problema pra nós porque agora a gente também tem que se preocupar com a Holanda, com a Noruega. Muito antes do que a gente pode fazer, já tem outros times muito bons. A gente viu a Espanha e a Itália dando trabalho na Copa, então temos que olhar tudo isso e correr atrás. Olha aí, a Holanda virou um problema!”, afirmou Aline Pellegrino.

“Acredito que o futebol feminino passa por três processos: você tem a seleção brasileira, você tem as competições e as categorias de base, e a parte de desenvolvimento, fomento, massificação. Enquanto dois não funcionarem muito bem, dificilmente a gente vai ter essa grande mudança. Se a gente tivesse sido campeã, as cobranças pós copa continuariam acontecendo. A gente precisa de mais estaduais, campeonatos de base em todas as federações, esse processo tem que ser feito independentemente da seleção”, pontuou.

É nesse sentido que, se a gente olhar os números do Brasil em comparação com os outros países no futebol feminino, o cenário fica preocupante. Por exemplo, enquanto por aqui temos 15 mil mulheres jogando futebol “organizado”, segundo o estudo divulgado pela Fifa no último mês, nos Estados Unidos são 9,5 milhões. Pegando exemplos dos países menores que se desenvolveram nos últimos anos na modalidade, temos a França com mais de 140 mil mulheres jogando, a Holanda com mais de 160 mil. Por que, em um país de dimensões continentais, os números de meninas jogando futebol ainda são tão baixos?

Talvez a principal explicação esteja justamente na base. Enquanto a França tem clubes para meninas jogarem desde os 6 anos de idade, o Brasil começou a montar a estrutura de base nas equipes agora, em cumprimento à resolução da Conmebol. Só existem dois torneios oficiais de base no feminino – o Paulista sub-17, criado na gestão de Aline Pellegrino há dois anos, e o Brasileiro sub-18, criado neste ano pela CBF. Só não existem mais meninas jogando porque falta oportunidade a elas – falta clube, campeonato, estrutura.

“Para trabalhar a renovação, a base teria que estar andando e ela está parada. Então fica difícil você chegar num ciclo olímpico e colocar uma menina mais nova pra jogar se não tem comissão técnica nem na base. Não é só dizer ‘vou trazer a Pia, vou trazer alguém de volta para a seleção’. Não é só trocar o técnico pelo outro, mas sim entender o que precisa ser feito dentro do país para a modalidade se desenvolver. Nossa torcida é que não entre alguém só para dizer ‘olha, eu trouxe alguém de fora porque ela é experiente’, mas e aí? E o restante da modalidade? Tem que olhar como um todo”, avaliou a atacante Cristiane em entrevista às dibradoras antes da confirmação do nome de Pia para a seleção feminina.

Trabalho a longo prazo

O mais importante é que não adianta trazer uma técnica como Pia Sundhage e cobrá-la de um resultado imediato na Olimpíada de Tóquio. O trabalho que precisa acontecer no futebol feminino por aqui é para correr atrás de um atraso de décadas em que nada foi feito pela modalidade – principalmente durante o período da nossa geração mais vencedora, quando conquistamos duas pratas olímpicas e o vice-mundial – e para colocar o Brasil de volta ao topo, como protagonista.

“Não adianta a gente cobrar um baita resultado agora. É um pensamento do projeto de longo prazo a partir de 2021 depois da Olimpíada. E a gente não pode se perder muito nesse momento. Tem que ter um bom projeto, um bom planejamento e que venha uma pessoa capaz de tocar esse projeto de longo prazo”, disse Pellegrino.

“Se a gente pensar em 2021, um ciclo de 8 anos, são quatro mundiais sub-17, quatro mundiais sub-20, duas copas da categoria adulta. Dá para chegar ao fim desses oito anos com um baita time, só que tem um monte de seleção forte. Esse resultado final (título) depende de muita coisa, mas o enraizar, colocar essas meninas para jogar, ver na televisão mulheres jogando, que tenha cobertura, e manutenção é o que vai fazer diferença para chegar numa próxima Copa tendo resultado melhor”.