Um dos estádios mais lendários do país, o “Paulo Machado de Carvalho”, ou Pacaembu, como é mais conhecido, foi oficialmente inaugurado em 27 de abril de 1940 com a presença do presidente da época, Getúlio Vargas. Mas menos de um mês depois, um evento que, por muito tempo ficou esquecido na história do estádio, pode ser considerado um divisor de águas na trajetória das mulheres no futebol.

Em 17 de maio de 1940, São Paulo e Flamengo fariam um amistoso no Pacaembu. Só que a novidade daquele jogo era que ele teria uma preliminar – de mulheres. Times de futebol do subúrbio do Rio de Janeiro ganhavam a cena esportiva excursionando por algumas cidades e receberam o convite para, pela primeira vez, disputarem uma partida na capital paulista. Casino do Realengo e S.C. Brasileiro se enfrentariam numa sexta-feira à noite na inauguração da iluminação do estádio.

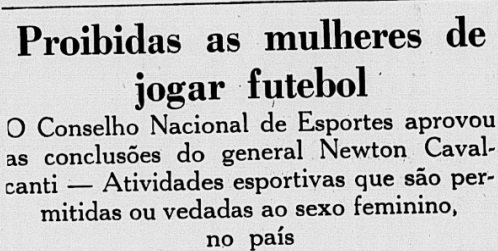

Era pra ser só mais uma exibição do chamado”football feminino” à época ou “football de moças”, mas o jogo levado para São Paulo ganhou projeção nacional e isso gerou um cenário antagônico: enquanto parte da imprensa apoiava o jogo das mulheres, a outra parte repudiava e pedia atenção das “autoridades do país” para impedir aquilo que chamaram de “calamidade prestes a desabar na juventude feminina do Brasil”. De certa forma, a repercussão do jogo delas no Pacaembu gerou mais pressão para que, pouco mais de um ano depois, em setembro de 1941, o Conselho Nacional dos Desportos (CND) viesse a decretar a proibição do futebol para mulheres.

A pressão começou ainda antes da realização da partida. No dia 7 de maio, dez dias antes do jogo das mulheres no Pacaembu, foi divulgada uma carta ao então presidente da República, Getúlio Vargas, escrita por um cidadão carioca chamado José Fuzeira. Nela, ele faz um apelo ao líder do país para que “acuda e salve essas futuras mães do risco de destruírem a sua preciosa saúde, e ainda a saúde dos futuros filhos delas… e do Brasil.”

“Refiro-me, Sr. Presidente, ao movimento entusiasta que está empolgando centenas de moças, atraindo-as para se transformarem em jogadoras de futebol, sem se levar em conta que a mulher não poderá praticar esse esporte violento sem afetar, seriamente, o equilíbrio psicológico das funções orgânicas, devido à natureza que a dispôs a “ser mãe”. (…)Ora, a constituição orgânica da mulher impõe-lhe o atento cuidado de precaver certos órgãos contra toda a contundência traumática; sendo que, conforme opinião de alguns expoentes da medicina, as pancadas violentas contra os seios podem, até, dar origem ao câncer“, dizia um trecho da carta publicada no Diário da Noite, em 7 de maio de 1940.

Três dias depois, viria a resposta da jogadora Margarida “Adyragram” Pereira publicada no “Jornal dos Sports”, do famoso jornalista Mário Filho, uma publicação que sempre demonstrou apoio aos times femininos que se multiplicaram entre as décadas de 1930 e 1940 no subúrbio do Rio de Janeiro.

“Há homens cujas ocupações lhe dão tempo até para tratarem de assuntos femininos. Mas, todas as vezes que o fazem, procuram celebrizar-se, dando o nome, residência e até o telefone. O Senhor José Fuzeira deveria assistir à prática de futebol feminino, para verificar quão salutar é esse esporte e os benefícios que o mesmo presta à suas praticantes.”

Estopim

A ideia de mulheres jogarem futebol não era exatamente nova. A pesquisadora Aira Bonfim, autora de tese de mestrado que resgata a história do futebol de mulheres antes da proibição por lei, encontrou registros em jornais da prática desse esporte por elas ainda em 1915. E no início da década de 1940, os times estavam chamando mais a atenção. Equipes suburbanas do Rio, como as duas envolvidas no jogo do Pacaembu, o Primavera FC, entre outros, eram frequentemente convidadas para excursões (até mesmo internacionais). Mas a partida em São Paulo foi o estopim para despertar a ira dos preconceituosos.

“Acho que a grande curiosidade sobre o evento que acontece em São Paulo é justamente ele acontecer em São Paulo. A despeito de toda cena que se constrói ao longo de muitos anos na década de 1930, quando o episódio se marca nesse cenário paulista, aí fica esquisito”, contou Bonfim.

“Uma parte da imprensa paulista recebe muito bem esse futebol, foi uma partida que encheu o estádio, gerou receita, como eles descrevem, as pessoas estavam como sardinhas no Pacaembu. Mas obviamente tem uma outra parte da imprensa que não acolhe, vai falar muito mal, vai desqualificar. E, de alguma forma, aquilo que estava acontecendo no Rio, ganha um âmbito mais federal. Todo mundo começa a debater o óbvio: pode ou não pode mulher jogar futebol? Aí chama especialista, chama médico, dirigente esportivo, inclusive as próprias jogadoras. Aí a gente sabe o que deu. Não deu.”

Com a repercussão da partida no Pacaembu – o jogo teve um público de 65 mil pessoas e terminou com vitória do SC Brasileiro sobre o Realengo por 2 a 0 (gols de Zizinha e Sarah) -, mais “especialistas” começaram a aparecer na tentativa de comprovar “cientificamente” que o futebol seria prejudicial à saúde das mulheres.

“O futebol é um esporte violento capaz de alterar o equilíbrio endócrino da mulher”, afirmava ou doutor Leite de Castro ao jornal O Dia Esportivo, de Curitiba, em 26 de Junho de 1940. Até que em 4 de setembro de 1941, sai o decreto que proíbe mulheres de praticar futebol e outros esportes “incompatíveis com sua natureza”. Essa lei só seria extinta em 1979, e só na década de 1980 as mulheres passaram a fazer parte “oficialmente” do futebol, com clubes, campeonatos e a seleção brasileira surgindo em 1988.

‘Lugar de mulher’

Nessa época, não era só em campo que as mulheres apareciam no futebol. Elas eram torcedoras e consumidoras daquele esporte, que já tinha virado paixão nacional. Nos chamados “bolos esportivos”, algo parecido com enquetes de hoje em dia, promovidos pelos jornais, elas apareciam aos montes para participar. Uma manchete do Jornal dos Sports de 1937 cita 60 mil mulheres participantes de um dos bolos esportivos. Nas arquibancadas, elas também eram presença constante. Tudo isso somado à ousadia maior dessas “moças” de quererem jogar futebol fez com que crescesse uma onda de conservadorismo para colocá-las no lugar que a sociedade da época queria para elas: em casa.

“Você tem uma reação muito natural de mulheres que são contagiadas por esse esporte, que já estavam ocupando as arquibancadas, que já estavam consumindo muito do que era produzido na imprensa esportiva, e, naturalmente, quiseram praticar, ter essas experiências nos seus próprios corpos. E aí você entende como esses contextos e essa exposição pública foram prejudiciais e de alguma forma atenderam a um projeto que não mediu esforços em controlar as atividades privadas e públicas colocando a mulher pra um lugar que eles estabeleceram na época, que era de cuidar da família”, observou a pesquisadora.

Diante de todo esse contexto, é quase impossível precisar qual foi o primeiro time feminino a ser formado no Brasil ou até mesmo quando exatamente as mulheres começaram a praticar esse esporte. Essa foi uma história que, por muito tempo, ficou apagada como se não tivesse existido. Mas recentemente, pesquisadoras começaram a desbravar esse universo e mostrar que as mulheres jogam futebol há muito mais tempo do que jamais imaginamos – na verdade, elas sempre jogaram.

“Essa ideia de ‘oficial’ não existe para o futebol feminino, a gente está falando de uma outra história, não pode comparar com o masculino. Talvez só depois da década de 1980 quando de fato começa a ter alguns dados. Mas nesse momento você tem mulheres que praticam futebol, tudo é muito incipiente. São experiências que não envolvem ligas, elas estão jogando bastante, mas são geralmente festivais, com pouco registro, que não estão sendo computados. Sempre à margem, o que também não invalida o que está acontecendo”, finalizou.

*A tese de Aira Bonfim, usada como fonte para a produção dessa reportagem, está disponível sob o título “Football Feminino entre festas esportivas, circos e campos suburbanos: uma história social do futebol praticado por mulheres da introdução à proibição (1915-1941)”