Por Renata Mendonça e Roberta Nina

Muita gente não sabe, mas, no chamado “país do futebol”, as mulheres passaram quatro décadas excluídas oficialmente da maior paixão nacional. Durante os períodos autoritários da história brasileira (tanto na ditadura de Getúlio Vargas quanto na ditadura militar), jogar bola virou caso de polícia para elas, que passaram quatro décadas proibidas de praticar esse e outros esportes considerados “inadequados para o corpo feminino”.

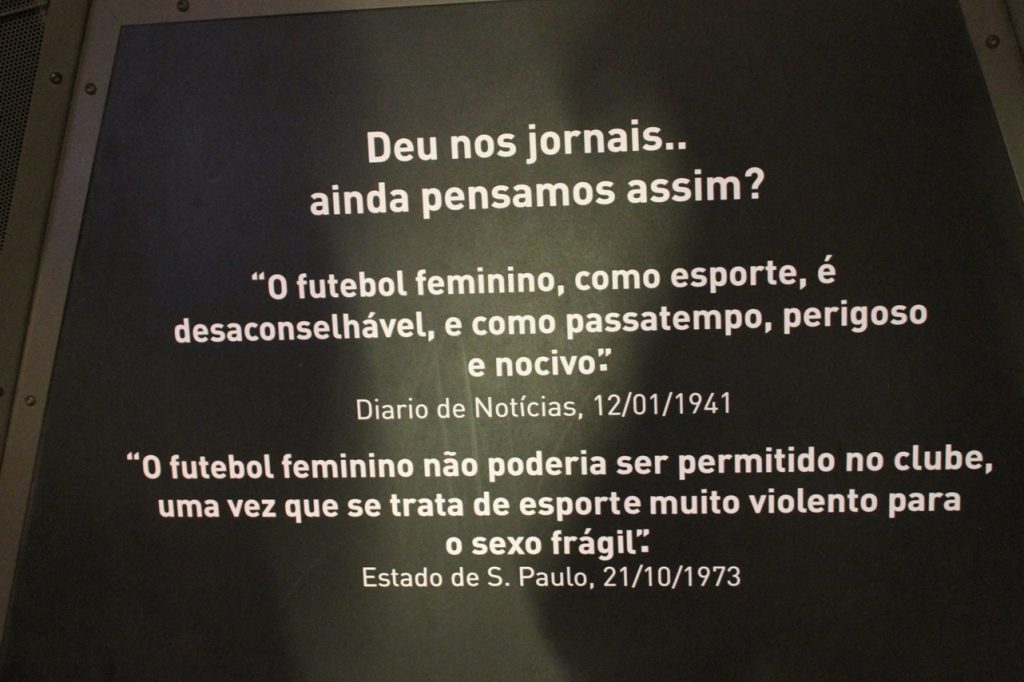

O decreto lei número 3.199 de 14 de abril de 1941 dizia: “Às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país.”

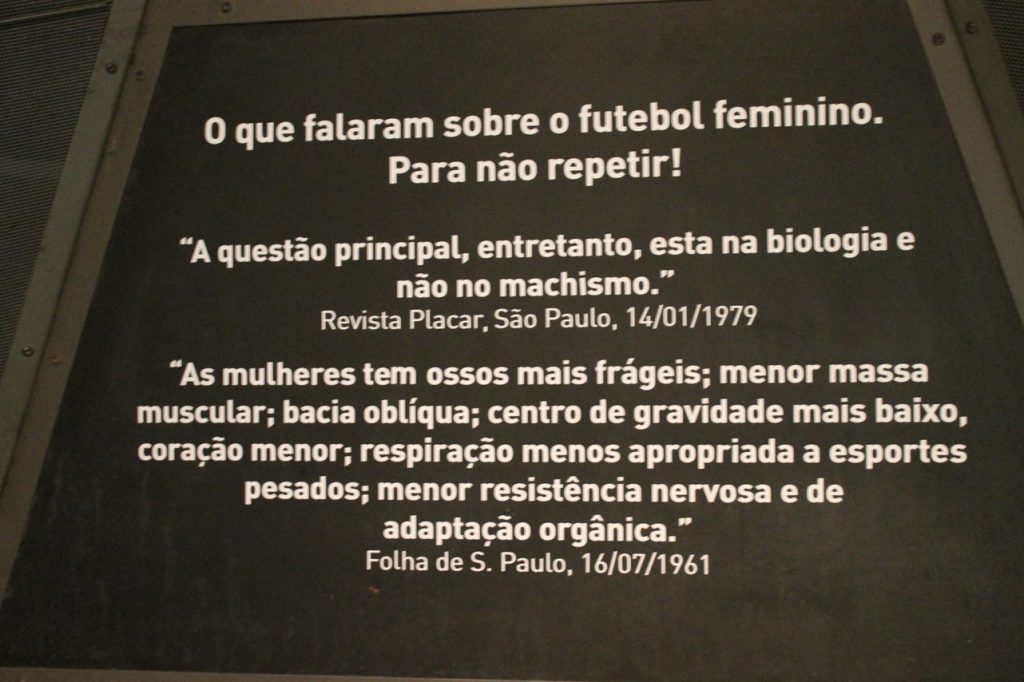

Halterofilismo, beisebol, lutas de qualquer natureza e a prática do futebol eram proibidos para as mulheres. As justificativas eram as mais esdrúxulas possíveis e sem nenhum fundamento comprovado. Diziam que as práticas de contato não eram compatíveis ao corpo da mulher – visto que elas precisavam se preservar para a maternidade – e que elas também eram mais frágeis do que os homens.

A proibição só deixou de existir após muita luta e resistência delas em 1979. “Nas ocorrências policiais do jornal, encontramos muitas histórias de mulheres que foram perseguidas pela polícia, jogos que foram interrompidos, crises que tinham entre a paróquia da cidade e as mulheres que jogavam”, contou Daniela Alfonsi, diretora do Museu do Futebol que ajudou a montar a exposição “Visibilidade Para o Futebol Feminino” em 2015 por lá. Esse resgate histórico foi incorporado à sala “Origens” do Museu onde está contada a história do esporte mais popular do Brasil – e, há três anos, incluindo a parte do futebol feminino.

“Com base nas experiências políticas autoritárias de países europeus, assim como no período ditatorial do Estado Novo no Brasil, notamos historicamente o esforço de classificação binária, pautada na divisão do sexo biológico, de diferentes modalidades esportivas, criando por vezes o cerceamento e a proibição de alguns práticas como foi o exemplo do futebol e as lutas para as mulheres“, afirmou Aira Bonfim, pesquisadora e mestranda da FGV (Fundação Getúlio Vargas), às dibradoras.

Aira participou ativamente da inclusão da história das mulheres no futebol brasileiro dentro do Museu do Futebol e reforça o quanto fez mal para a modalidade feminina viver por mais de 40 anos de maneira irregular.

“Proibir institucionalmente uma prática esportiva não só gerou atrasos e retrocessos no desenvolvimento da modalidade no âmbito das competições esportivas nacionais e internacionais e organização de bases e calendários, mas comprometeu culturalmente e simbolicamente o acesso de gerações de mulheres a esses esportes uma vez eram considerados impróprios e “masculinizantes”, disse a pesquisadora.

Mas a proibição não impediu que as mulheres resistissem e mantivessem a prática esportiva, só que de maneira escondida – e, por isso, essa parte não consta nos documentos históricos da época.

“Apesar da proibição, as mulheres continuaram fazendo. Só que não podiam ser registradas suas conquistas, elas não poderiam aparecer oficialmente nos registros das federações. Isso deu uma invisibilidade na história das mulheres no esporte. Elas estavam, mas não aparecem. Só que o silêncio não significa ausência”, afirma Silvana Goellner, pesquisadora de gênero e educação física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

São inúmeras as histórias de mulheres que precisaram enfrentar ameaças e preconceitos para poderem praticar esportes ou desempenhar uma função dentro desta área.

Um exemplo clássico é o da mineira Léa Campos, a primeira mulher a arbitrar um jogo oficial da FIFA em 1971, durante o Mundial Feminino no México. Desde pequena, Léa gostava e jogava futebol em sua cidade. Se formou em Educação Física e Jornalismo e em 1967, fez o curso da escola de árbitros do Departamento de Futebol Amador da Federação Mineira de Futebol.

Léa foi inúmeras vezes repreendida pelos pelos militares que comandavam o Brasil naquela época pelo simples fato de jogar futebol. “Eu levava a minha bola e as meninas para jogar no campo de várzea. A polícia chegava e me levava. No outro domingo, eu estava lá de novo. E me levavam pra delegacia de novo, era o DOPS, delegacia federal da ditadura. Eu fiquei até amiga do delegado, ele me falava: ‘poxa, você de novo”, contou na época em que esteve presente na exposição do Museu do Futebol, em 2015.

Além disso, Léa teve seu diploma de árbitra bloqueado pela mesma lei que proibia a participação feminina nos esportes. E ainda assim, ela resistiu. Para conseguir liberação para apitar um jogo, Léa contou com a ajuda do então general militar e presidente do Brasil, Emílio Garrastazu Médici. Por meio dele, a árbitra chegou em João Havelange (então presidente da Confederação Brasileira de Desportos, que depois viraria CBF). E ali, debatendo com ele, a árbitra conseguiu a aprovação que precisava, não sem antes ouvir a explicação infundada dita pelo então presidente de que “a estrutura óssea da mulher era inferior a do homem”, contou.

Mesmo com a proibição, o futebol feminino não deixou de ser praticado como lazer pelas mulheres brasileiras. Segundo Aira, até mesmo antes da proibição – por volta da década de 30 – há relatos que reforçam a presença feminina nos campos e nas arquibancadas, onde um grupo de mulheres também se organizava para torcerem juntas.

“Mesmo proibido no Brasil e em outros países, o futebol de mulheres foi uma experiência de desobediência civil uma vez que mesmo na contramão dos incentivos e da legalidade, foi praticado ao longo de décadas na maioria do território nacional e, aos poucos, atletas engajaram-se de forma associativista e militante a outros movimentos de emancipação feminina, como foi o caso da jogadora do Radar, Rose do Rio no início da década de 80”, relembrou Aira.

Outro exemplo de atleta que precisou quebrar o preconceito foi a judoca Soraia André. Mulher negra praticando um esporte proibido, Soraia participou dos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, quando a modalidade surgiu na Olimpíada apenas como exibição.

Foi pioneira do judô no país, decacampeã nacional e a primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos (em Indianápolis, 1987).

Soraia precisou enfrentar os seus traumas após ficar em 5º lugar na Olimpíada de Seul e por não conseguir conquistar uma medalha no ciclo seguinte, em Barcelona, 1992. Tentou suicídio por conta dos maus desempenhos e, no retorno ao Brasil, fez duras críticas à Confederação de Judô pela falta de repasse de dinheiro aos atletas durante as competições. Como punição, foi banida de praticar o esporte.

Hoje, além da história da judoca, há muitas outras mulheres que quebraram paradigmas no esporte e enfrentaram proibições (sejam essas oficiais ou não oficiais) e muito preconceito para ocuparem esse espaço. As ditaduras e os decretos acabaram na teoria, mas na prática ainda há muitas barreiras para as atletas que ousam desafiar a lógica ainda tão repetida de que “esporte é coisa para homem” (saiba mais sobre manifestações violentas que torcedoras LBTs enfrentam na arquibancada aqui).

“Os espaços públicos são ocupados por meninos. Hoje há uma proibição simbólica, ela ainda existe. O que mudou de lá para cá foi a maior participação das mulheres – aumentou a resiliência delas. A despeito de todas essas precariedades, elas não desistiram do futebol”, concluiu Goellner.

“Se temos a oportunidade de torcer, narrar, jogar e minimamente conhecer o futebol de mulheres no Brasil e no mundo, foi graças ao esforço insistente de diferentes grupos de mulheres que durante a transição democrática expuseram publicamente suas posições ‘subversivas’ e escandalosas para os padrões da época em relação ao desejo de viverem mais intensamente o tal esporte nacional deles”, reforçou Aira.